El mundo da muchas vueltas. En ciento cuatro años ha dado, exactamente, treinta y siete mil novecientas ochenta y seis vueltas sobre su eje, si tenemos en cuenta los días veintinueve de febrero, y las obvias ciento cuatro alrededor del Sol. Y todo para acabar en el mismo sitio. Bien podría decirse que el mundo es gallego. Al fin y al cabo, nadie como un gallego puede enseñarnos que no hacemos sino marcharnos sin irnos del todo definitivamente; es decir, que nunca terminamos de regresar, a pesar de que pongamos nuestro verdadero empeño en eso. A la sucesión de tales rupturas incompletas y retornos inacabables hemos dado en llamarle vida. Así que, simplificando los términos de la igualdad, podemos afirmar que nadie como un gallego puede enseñarnos a vivir.

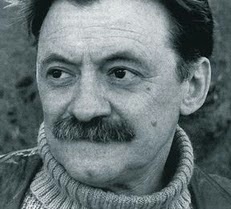

Tenemos el ejemplo claro en

mi padre, en cuyo derredor nos reunimos hoy para celebrar no sólo su

cumpleaños, sino su presencia y su influjo. Ha abierto los ojos en treinta y

siete mil novecientas ochenta y seis mañanas, y en otras tantas noches los ha

cerrado. Entre ambos gestos, ha sido testigo de siembras y cosechas, de

tormentas y sequías, de la belleza y de, como escribió Rilke, su continuación:

lo terrible. Demasiados años de oscuridad, de silencio impuesto y con el puño

crispado, dentro del bolsillo, eso sí -no fuera alguien a sacar conclusiones-,

ha visto como su Galicia se desgajaba por el mundo, trasterrado también él, y

como su nación pervivía en cualquier otro lugar del planeta. Ha conocido la novedad del

teléfono, del automóvil, de la radio, del cine y la televisión, del ordenador e

Internet; ha levantado la vista para contemplar el vuelo de los aviones, a

veces con asombro, a veces con terror, y ha sido testigo de la llegada de un

hombre a la Luna. Pero mi padre no ha sido sólo testigo -siendo el de

testigo, en mi particular mitología, uno de los más grandes cometidos que un

hombre puede afrontar-, sino actor y autor de su tiempo, de los muchos tiempos

por los que ha transcurrido y los que aún ha de transcurrir. Ha trabajado

cuanto ha sido preciso para sostenerse a sí y a los suyos e intervino en la

malsana guerra que aún nos aturde ejerciendo una de las más nobles labores que

puedo concebir: la de sanitario restañando las heridas de los combatientes por la libertad.

Mi padre ha recibido y entregado amor y amistad; ha saludado a los recién llegados con devoción; cuando tocó se ha despedido con dolor, con gratitud, con entereza… y ha caminado; siempre ha caminado. Su figura fue parte importante del barrio en que vivimos durante bastantes años. Un Madrid antiguo sin Pepe andando y observando a su alrededor ha sido tan inconcebible como una muralla que asoma su mampostería sin Lucio o sin El Chotis. Aún recuerdo con cierta prevención (por no decir pánico) aquellos trancos de kilómetros en julio y a mediodía a los que se aventuraba sin que yo tuviera los “argumentos” precisos para acompañarlo. Pero de él no hemos de aprender a caminar, sino cómo caminar: con firmeza y lentitud; con sinceridad y socarronería.

Cierta sentencia muy extendida nos invita a vivir cada día como si fuera el último. Dicho aforismo, además de ser falso y malintencionado, es hortera. Sólo a un tipo de cortas entendederas se le ocurre renunciar al mundo de una sentada. Prefiero la actitud de mi padre: Cada día es el primero, y aún lo es después de treinta y siete mil novecientos ochenta y seis, y a él asiste con curiosidad, con asombro; con el deseo intacto y la inteligencia dispuesta y ávida. No surgen de él comentarios vanos ni preguntas de compromiso; no hay vigilia desaprovechada ni sueño por hartazgo. Ya sabéis que si lo encontramos en una escalera no habrá dios capaz de dilucidar si sube o si baja, pero tampoco nos importará. Lo esencial es que está, que va a estar siempre, enseñándonos lo más importante: que nunca debemos dejar de aprender con una mente de principiante, que es, ni más ni menos, uno de los mejores modos de amar que existen.

¡Muchas felicidades, papá!

Mi padre ha recibido y entregado amor y amistad; ha saludado a los recién llegados con devoción; cuando tocó se ha despedido con dolor, con gratitud, con entereza… y ha caminado; siempre ha caminado. Su figura fue parte importante del barrio en que vivimos durante bastantes años. Un Madrid antiguo sin Pepe andando y observando a su alrededor ha sido tan inconcebible como una muralla que asoma su mampostería sin Lucio o sin El Chotis. Aún recuerdo con cierta prevención (por no decir pánico) aquellos trancos de kilómetros en julio y a mediodía a los que se aventuraba sin que yo tuviera los “argumentos” precisos para acompañarlo. Pero de él no hemos de aprender a caminar, sino cómo caminar: con firmeza y lentitud; con sinceridad y socarronería.

Cierta sentencia muy extendida nos invita a vivir cada día como si fuera el último. Dicho aforismo, además de ser falso y malintencionado, es hortera. Sólo a un tipo de cortas entendederas se le ocurre renunciar al mundo de una sentada. Prefiero la actitud de mi padre: Cada día es el primero, y aún lo es después de treinta y siete mil novecientos ochenta y seis, y a él asiste con curiosidad, con asombro; con el deseo intacto y la inteligencia dispuesta y ávida. No surgen de él comentarios vanos ni preguntas de compromiso; no hay vigilia desaprovechada ni sueño por hartazgo. Ya sabéis que si lo encontramos en una escalera no habrá dios capaz de dilucidar si sube o si baja, pero tampoco nos importará. Lo esencial es que está, que va a estar siempre, enseñándonos lo más importante: que nunca debemos dejar de aprender con una mente de principiante, que es, ni más ni menos, uno de los mejores modos de amar que existen.

¡Muchas felicidades, papá!

Codorníu.